Механическая передача — механизм, превращающий кинематические и энергетические параметры двигателя в необходимые параметры движения рабочих органов машин и предназначенный для согласования режима работы двигателя с режимом работы исполнительных органов. [1]

Типы механических передач:

- зубчатые (цилиндрические, конические);

- винтовые (винтовые, червячные, гипоидные);

- с гибкими элементами (ременные, цепные);

- фрикционные (за счёт трения, применяются при плохих условиях работы).

В зависимости от соотношения параметров входного и выходного валов передачи разделяют на:

- редукторы (понижающие передачи) — от входного вала к выходному уменьшают частоту вращения и увеличивают крутящий момент;

- мультипликаторы (повышающие передачи) — от входного вала к выходному увеличивают частоту вращения и уменьшают крутящий момент.

Зубчатая передача — это механизм или часть механизма механической передачи, в состав которого входят зубчатые колёса. При этом усилие от одного элемента к другому передаётся с помощью зубьев. [2]

Зубчатые передачи предназначены для:

- передачи вращательного движения между валами, которые могут иметь параллельные, пересекающиеся или скрещивающиеся оси;

- преобразования вращательного движения в поступательное, и наоборот (передача «рейка-шестерня»).

Зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев называется шестернёй, второе колесо с большим числом зубьев называется колесом.

Зубчатые передачи классифицируют по расположению валов:

- с параллельными осями (цилиндрические с внутренним и внешним зацеплениями);

- с пересекающимися осями (конические);

- с перекрестными осями (рейка-шестерня).

Цилиндрические зубчатые передачи (рисунок 1) бывают с внешним и внутренним зацеплением. В зависимости от угла наклона зубьев выполняют прямозубые и косозубые колёса.

С увеличением угла повышается прочность косозубых передач (за счёт наклона увеличивается площадь контакта зубьев, уменьшаются габариты передачи).

Однако в косозубых передачах появляется дополнительная осевая сила, направленная вдоль оси вала и создающая дополнительную нагрузку на опоры. Для уменьшения этой силы угол наклона ограничивают 8-20°. Этот недостаток исключён в шевронной передаче.

Рисунок 1 — Основные виды цилиндрических зубчатых передач

Конические зубчатые передачи (рисунок 2) применяют в тех случаях, когда оси валов пересекаются под некоторым углом, чаще всего 90°. Конические передачи более сложны в изготовлении и монтаже, чем цилиндрические.

Нагрузочная способность конической прямозубой передачи составляет приблизительно 85% цилиндрической. Для повышения нагрузочной способности конических колёс применяют колёса с непрямыми (тангенциальными, круговыми) зубьями.

Рисунок 2 — Конические зубчатые передачи

Достоинства зубчатых передач:

- компактность;

- возможность передавать большие мощности;

- большие скорости вращения;

- постоянство передаточного отношения;

- высокий КПД.

Недостатки зубчатых передач:

- сложность передачи движения на значительные расстояния;

- жёсткость передачи;

- шум во время работы;

- необходимость в смазке.

Червячные передачи (рисунок 3) применяют для передачи движения между перекрещивающимися осями, угол между которыми, как правило, составляет 90°. Движение в червячных передачах передается по принципу винтовой пары.

Рисунок 3 — Червячная передача

В отличие от большинства разновидностей зубчатых в червячной передаче окружные скорости на червяке и на колесе не совпадают. Они направлены под углом и отличаются по значению. При относительном движении начальные цилиндры скользят.

Большое скольжение является причиной низкого КПД, повышенного износа и заедания. Для снижения износа применяют специальные антифрикционные пары материалов: червяк — сталь, венец червячного колеса — бронза (реже — латунь, чугун).

Достоинства червячных передач:

- большие передаточные отношения;

- плавность и бесшумность работы;

- высокая кинематическая точность;

- самоторможение.

Недостатки червячных передач:

- низкий КПД;

- высокий износ, заедание;

- использование дорогих материалов;

- высокие требования к точности сборки.

Для передачи движения между сравнительно далеко расположенными друг от друга валами применяют механизмы, в которых усилие от ведущего звена к ведомому передаётся с помощью гибких звеньев. В качестве гибких звеньев применяются: ремни, шнуры, канаты разных профилей, провода, стальную ленту, цепи различных конструкций.

Передачи с гибкими звеньями могут обеспечивать постоянное и переменное передаточное отношения со ступенчатым или плавным изменением его величины.

Для сохранности постоянства натяжения гибких звеньев в механизмах применяются натяжные устройства: ролики, пружины, противовесы и т.п.

Различают следующие разновидности передач с гибкими звеньями:

- по способу соединения гибкого звена с остальными:

- фрикционные;

- с непосредственным соединением;

- с зацеплением;

- по взаимному расположению валов и направлению их вращения:

- открытые;

- перекрёстные;

- полуперекрёстные;

Ременная передача (рисунок 4) состоит из двух шкивов, закреплённых на валах, и ремня, охватывающего эти шкивы. Нагрузки передается за счёт сил трения, возникающих между шкивами и ремнём вследствие натяжения последнего.

В зависимости от формы поперечного перереза ремня различают передачи:

- плоскоременную;

- клиноременную (получили наиболее широкое применение);

- круглоременную.

Рисунок 4 — Ременная передача

Наибольшие преимущества наблюдаются в передачах с зубчатыми (поликлиновыми) ремнями.

Достоинства ременных передач:

- возможность передачи движения на значительные расстояния;

- плавность и бесшумность работы;

- защита механизмов от колебаний нагрузки вследствие упругости ремня;

- защита механизмов от перегрузки за счёт возможного проскальзывания ремня;

- простота конструкции и эксплуатации (не требует смазки).

Недостатки ременных передач:

- повышенные габариты (при равных условиях диаметры шкивов в 5 раз больше диаметров зубчатых колёс);

- непостоянство передаточного отношения вследствие проскальзывания ремня;

- повышенная нагрузка на валы и их опоры, связанная с большим предварительным натяжением ремня (в 2-3 раза больше, чем у зубчатых передач);

- низкая долговечность ремней (1000-5000 часов).

Цепная передача (рисунок 5) основана на принципе зацепления цепи и звёздочек. Цепная передача состоит из:

- ведущей звёздочки;

- ведомой звёздочки;

- цепи, которая охватывает звёздочки и зацепляется за них зубьями;

- натяжных устройств;

- смазывающих устройств;

- ограждения.

Рисунок 5 — Цепные передачи: а) с роликовой цепью; б) с зубчатой пластинчатой цепью

Область применения цепных передач:

- при значительных межосевых расстояниях;

- при передаче от одного ведущего вала нескольким ведомым;

- когда зубчатые передачи неприменимы, а ременные недостаточно надёжны.

По типу применяемых цепей бывают:

- роликовые;

- втулочные (лёгкие, но большой износ);

- роликовтулочные (тяжёлые, но низкий износ);

- зубчатые пластинчатые (обеспечивают плавность работы).

Достоинства цепных передач (по сравнению с ременной передачей):

- большая нагрузочная способность;

- отсутствие скольжения и буксования, что обеспечивает постоянство передаточного отношения и возможность работы при кратковременных перегрузках;

- принцип зацепления не требует предварительного натяжения цепи;

- могут работать при меньших межосевых расстояниях и при больших передаточных отношениях.

Недостатки цепных передач связаны с тем, что звенья располагаются на звёздочке не по окружности, а по многоугольнику, что влечёт:

- износ шарниров цепи;

- шум и дополнительные динамические нагрузки;

- необходимость обеспечения смазки.

Фрикционная передача — кинематическая пара, использующая силу трения для передачи механической энергии (рисунок 6). [3]

Трение между элементами может быть сухое, граничное, жидкостное. Жидкостное трение наиболее предпочтительно, так как значительно увеличивает долговечность фрикционной передачи.

Фрикционные передачи делятся:

- по расположению валов:

- с параллельными валами;

- с пересекающимися валами;

- по характеру контакта:

- с внешним контактом;

- с внутренним контактом;

- по возможности варьирования передаточного отношения:

- нерегулируемые;

- регулируемые (фрикционный вариатор);

- при наличии промежуточных тел в передаче по форме контактирующих тел:

- цилиндрические;

- конические;

- сферические;

- плоские.

Перечень ссылок

Вопросы для контроля

- Что называют механической передачей, их основные разновидности?

- Что представляют собой зубчатые передачи: описание, назначение, классификация, достоинства и недостатки?

- Каков принцип работы червячных зубчатых передач, их основные достоинства и недостатки?

- Что представляют собой передачи с гибкими звеньями: описание, назначение, классификация?

- Какие основные достоинства и недостатки ременных передач в сравнении с цепными?

- Что представляют собой фрикционные передачи: описание, назначение, классификация?

4.5 12 голоса

Рейтинг статьи

Механические передачи

Под передачами понимают механические устройства, позволяющие передавать энергию от машины-двигателя к машине-орудию.

В современных машинах передача энергии осуществляется механическими, гидравлическими и пневматическими передачами: Во всех механических передачах вал и насаженные на него детали (зубчатые колеса, шкивы и т. п.

), передающие вращающий момент, называются ведущими, а детали, приводимые в движение от ведущих,— ведомыми. Между ведущим и ведомым валами в многоступенчатых передачах располагаются промежуточные валы.

- Передачи классифицируют по двум признакам: 1) по способу передачи движения: трением — фрикционные, ременные, канатные; зацеплением — зубчатые, червячные, винтовые, цепные;

- 2) по способу соединения ведущего и ведомого звеньев: непосредственным соприкосновением — фрикционные, зубчатые, червячные, винтовые; с дополнительной связью — ременные, цепные.

- Передачи выполняют как с постоянным, так и с переменным передаточным числом, причем изменение передаточного числа может быть ступенчатым и бесступенчатым.

Фрикционные передачи состоят из двух катков (колес) цилиндрической или конической формы, насаженных на валы и прижатых друг к другу внешней силой. Движение передается возникающей между катками силой трения.

Ременные передачи применяются в основном в тех случаях, когда валы расположены на значительном расстоянии друг от друга и когда от передачи не требуется строгого постоянства передаточного числа. Ременные передачи являются одним из старейших видов механических передач и используются почти во всех отраслях машиностроения.

Передача состоит из двух шкивов, закрепленных на валах, и бесконечного ремня, натянутого на шкивы.

В зависимости от формы поперечного сечения ремня различают передачи: плоскоременные, клиноременные и кругло-ременные.

Для обеспечения требуемого натяжения ремня в состав передачи обычно вводят специальные натяжные устройства (электродвигатель ставят на подвижных направляющих или подвешивают шарнирно и др.).

Наиболее широко распространенным типом механических передач являются зубчатые передачи. Основными достоинствами этих передач являются высокий КПД (до 0,98), компактность по сравнению с фрикционными и ременными передачами, постоянство передаточного числа, возможность передачи больших мощностей.

Зубчатые передачи и колеса классифицируют по следующим основным признакам: 1) по взаимному расположению осей колес; различают цилиндрические с параллельными осями, причем зацепление может быть как наружным, так и внутренним (рис. 3.

11); конические, когда они пересекаются (рис. 3.

12); коническая передача с перекрещивающимися осями (гипоидная); реечные передачи, служащие для преобразования вращательного движения шестерни в поступательное движение зубчатой рейки, и наоборот;

Рис: 3.11. Цилиндрические зубчатые передачи.

2) по расположению зубьев относительно образующей колес; различают прямозубые (рис. 3.11, а и рис. 3.12, а), косозубые (рис. 3.11,6 и рис. 3.12,6), шевронные (рис. 3.

11, в) и с криволинейными зубьями (рис. 3.12, в). При переходе от прямозубых передач к непрямозубым повышается плавность работы, уменьшается износ и шум.

По форме профиля зубьев различают эвольвентные, циклоидальные и круговые зацепления.

Рис. 3.12. Конические зубчатые передачи.

Для передачи вращательного движения между валами, оси которых скрещиваются, применяются червячные передачи.

Червячная передача (рис. 3.13) состоит из вращающегося винта 1, называемого червяком, и червячного колеса 2, имеющего на своем ободе зубья, сцепляющиеся с витками червяка. Ведущим звеном передачи обычно является червяк, одно-, двух-или четырехзаходный.

Рис. 3.13. Червячная передача.

К числу механических передач зацеплением кроме зубчатых и червячных относятся также цепные и винтовые передачи.

Цепные передачи применяются, когда необходимо передать вращательное движение без проскальзывания между валами, расположенными друг от друга на значительном расстоянии (до 8 м).

Цепная передача основана на зацеплении тягового органа в виде бесконечной замкнутой цепи со звездочками, представляющими собой зубчатые колеса с зубьями специального профиля. Цепь может охватывать две или более звездочек.

КПД цепной передачи сравнительно высок и составляет 0,96—0,98.

Наиболее распространенными являются приводные втулочные (рис. 3.14), роликовые, зубчатые и фасонно-звенные цепи.

Рис. 3.14. Приводные цепи.

Винтовые передачи (винт—гайка) служат для преобразования вращательного движения в поступательное, а в некоторых случаях наоборот.

Достоинства винтовых передач: легкость получения медленного движения при большом выигрыше в силе; простота конструкции и технологии изготовления; способность воспринимать большие нагрузки и осуществлять перемещения с большой точностью. Недостатком таких передач является большое трение, обусловливающее их повышенный износ и низкий КПД.

Вращающиеся детали в машинах и механизмах устанавливают на осях и валах. Оси бывают вращающиеся и неподвижные, причем они -не передают вращающий момент и, следовательно, испытывают лишь деформацию изгиба. Валы в отличие от осей служат для передачи вращающих моментов и под действием приложенных к ним нагрузок испытывают деформации кручения и изгиба.

Опорные поверхности осей и валов называются цапфами. Концевые цапфы называются шипами, а промежуточные — шейками, (рис. 3.15). Концевая часть вала, предназначенная для передачи осевой нагрузки неподвижной опоре, называется пятой.

Рис. 3.15. Основные элементы осей и валов.

Опорами валов и вращающихся осей служат подшипники и подпятники. Подшипники воспринимают радиальные и осевые нагрузки и передают их на корпус или раму машины. С помощью подшипников валы и оси устанавливают в определенном положении относительно других деталей машины. Подпятники воспринимают осевые нагрузки, преимущественно вертикальные.

Подшипники и подпятники по виду трения разделяются на опоры скольжения и опоры каления; у последних трение скольжения заменено трением качения путем использования промежуточных тел качения в виде шариков или роликов.

Подшипники скольжения обычно состоят из двух основных элементов: корпуса и вкладыша из антифрикционного материала. Эти подшипники -просты, надежны в эксплуатации, но имеют сравнительно малый КПД и значительный расход смазки.

Подшипники скольжения можно разделить на две группы: неразъемные (или глухие) и разъемные. Разъемный подшипник (рис. 3.16) состоит из корпуса 1, крышки 4, болтов или шпилек 3, скрепляющих крышку с корпусом, и вкладыша 2, состоящего из двух половин. Через отверстие в крышке 4 подается густая или жидкая смазка. Износ вкладышей компенсируется поджатием верхней крышки.

Рис. 3.16. Разъемный подшипник скольжения.

Подшипники качения стандартизированы и выпускаются промышленностью в массовом количестве в большом диапазоне типоразмеров с наружным диаметром от 1,5 мм до 2,6 м и массой от 0,5 г до 3,5 т.

Подшипники качения (рис. 3.17) в большинстве случаев состоят из двух колец 1 (наружного) и 2 (внутреннего), тел качения 4 (шариков или роликов) и сепаратора 3, удерживающего тела качения на расстоянии друг от друга.

Рис. 3.17. Подшипник качения (разрез). Рис. 3.18. Радиально-упорный роликовый (а) и упорный шариковый (б) подшипники.

Эти подшипники по сравнению с подшипниками скольжения имеют меньшие моменты сил трения (т. е. более высокий КПД), сравнительно небольшой нагрев, незначительный расход смазки и малую ширину. Недостатками являются чувствительность к ударным нагрузкам и относительно большие радиальные размеры.

В зависимости от формы тел качения подшипники делятся на шариковые и роликовые. Ролики бывают: цилиндрические короткие и длинные, конические, бочкообразные и игольчатые.

По виду воспринимаемой нагрузки подшипники делятся на радиальные (рис. 3.17), радиально-упорные (рис. 3.18,а) и упорные (рис. 3.18,6).

По количеству рядов тел качения подшипники бывают одно- и двухрядные.

Муфты — это устройства, предназначенные для соединения валов между собой или с другими вращающимися на валах деталями (зубчатыми колесами, звездочками, шкивами и т. д.).

Муфты по конструкции можно разделить на три основные группы: постоянные, не допускающие расцепления (разъединения) валов в процессе эксплуатации машин; сцепные, позволяющие сцеплять и расцеплять валы как во время остановки, так и во время работы (на ходу); предохранительные, сцепляющие и расцепляющие валы автоматически при изменении режима работы машины.

К постоянным муфтам относятся: глухие, применяемые при строгой соосности соединяемых валов; компенсирующие, допускающие смещение и перекосы осей соединяемых валов; упругие, смягчающие толчки и удары.

Наиболее распространены глухие муфты: продольно-свертная и поперечно-свертная (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Глухая поперечно-свертная муфта. Рис. 3.20. Дисковая фрикционная муфта.

Сцепные управляемые муфты подразделяются на кулачковые и зубчатые, основанные на зацеплении полумуфт, и фрикционные, в которых используется трение для плавного сцепления ведущего и ведомого валов под нагрузкой. По форме и числу рабочих поверхностей фрикционные муфты делятся на дисковые, многодисковые и конические.

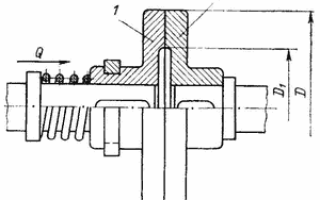

Простейшая дисковая фрикционная муфта (рис. 3.20) состоит из полумуфты 2, неподвижно насаженной на вал, и полумуфты 1, которая может смещаться в осевом направлении с помощью управляющего механизма. Для включения муфты к подвижной полумуфте прикладывается усилие Q, при этом на торцевых поверхностях соприкосновения полумуфт возникает момент сил трения, вращающий ведомую полумуфту.

Любая фрикционная муфта, отрегулированная на передачу предельного для машины момента, выполняет функции предохранительной. Есть и другие конструкции предохранительных муфт, например со срезными (срезывающимися) штифтами и др.

Детали машин

Передачей, в общем случае, называется устройство, предназначенное для передачи энергии из одной точки пространства в другую, расположенную на некотором расстоянии от первой.

В зависимости от вида передаваемой энергии передачи делятся на механические, электрические, гидравлические, пневматические и т.п. Курс «Детали машин» изучает механические передачи, предназначенные для передачи механической энергии.

Механической передачей называют устройство (механизм, агрегат), предназначенное для передачи энергии механического движения, как правило, с преобразованием его кинематических и силовых параметров, а иногда и самого вида движения (вращательного в поступательное или сложное и т. п.). Наибольшее распространение в технике получили передачи вращательного движения, которым в курсе деталей машин уделено основное внимание (далее под термином передача подразумевается, если это не оговорено особо, именно передача вращательного движения).

В общем случае в любой машине можно выделить три составные части: двигатель, передачу и исполнительный элемент.

Механическая энергия, приводящая в движение машину или отдельный ее механизм, представляет собой энергию вращательного движения вала двигателя, которая передается к исполнительному элементу посредством механической передачи или передаточного устройства.

Передачу механической энергии от двигателя к исполнительному элементу машины осуществляют с помощью различных передаточных механизмов (в дальнейшем – передач): зубчатых, червячных, ременных, цепных, фрикционных и т. п.

***

Функции механических передач

Передавая механическую энергию от двигателя к исполнительному элементу (элементам), передачи одновременно могут выполнять одну или несколько из следующих функций.

Понижение (или повышение) частоты вращения от вала двигателя к валу исполнительного элемента. Понижение частоты вращения называют редуцированием, а закрытые передачи, понижающие частоты вращения, — редукторами.

Устройства, повышающие частоты вращения, называют ускорителями или мультипликаторами. В технике и машиностроении наибольшее применение получили понижающие передачи , поэтому в курсе Детали машин им уделяется преимущественное внимание.

Впрочем, принципиальная разница в расчетах редуцирующих передач и ускорителей невелика.

Изменение направления потока мощности. Примером может служить зубчатая передача (редуктор) заднего моста автомобиля. Ось вращения вала двигателя у большинства автомобилей составляет с осью вращения колес прямой угол. Для изменения направления потока мощности в данном случае применяют коническую зубчатую передачу.

Регулирование частоты вращения ведомого вала. С изменением частоты вращения изменяется и вращающий момент: меньшей частоте соответствует больший момент. Для регулирования частоты вращения ведомого вала применяют коробки передач и вариаторы. Коробки передач обеспечивают ступенчатое изменение частоты вращения ведомого вала в зависимости от числа ступеней и включенной ступени.

Вариаторы обеспечивают бесступенчатое в некотором диапазоне изменение частоты вращения ведомого вала.

Преобразование одного вида движения в другой (вращательного в поступательное, равномерного в прерывистое и т. д.).

Реверсирование движения — изменение направления вращения выходного вала машины в ту или иную сторону в зависимости от функциональной необходимости.

Распределение энергии двигателя между несколькими исполнительными элементами машины.

Так, любой сельскохозяйственный комбайн вмещает несколько механизмов, выполняющих самостоятельные технологические операции по уборке урожая, при этом каждый из этих механизмов приводит в движение собственный исполнительный элемент (ходовую часть, жатку, молотилку, очистку и т. п.). Поскольку комбайн, как правило, оснащен одной силовой установкой (двигателем), при помощи передач его энергия распределяется между каждым из обособленных механизмов.

***

Классификация механических передач

В зависимости от принципа действия механические передачи разделяют на две основные группы:

- передачи зацеплением (зубчатые, червячные, цепные);

- передачи трением (фрикционные, ременные).

Каждая из указанных групп передач подразделяется на две подгруппы:

- передачи с непосредственным контактом передающих звеньев;

- передачи с гибкой связью (цепь, ремень) между передающими звеньями.

Кроме этих основных классификационных признаков передачи подразделяют по некоторым другим конструктивным характеристикам: расположению валов, характеру изменения вращающего момента и угловой скорости, по количеству ступеней и т. д.

Классификация механических передач по различным признакам представлена ниже.

1. По способу передачи движения от входного вала к выходному: 1.1. Передачи зацеплением:

1.1.1. с непосредственным контактом тел вращения — зубчатые, червячные, винтовые;

1.1.2. с гибкой связью — цепные, зубчато-ременные. 1.2. Фрикционные передачи:

1.2.1. с непосредственным контактом тел вращения – фрикционные;

1.2.2. с гибкой связью — ременные.

2. По взаимному расположению валов в пространстве: 2.1. с параллельными осями валов — зубчатые с цилиндрическими колесами, фрикционные с цилиндрическими роликами, цепные; 2.2. с пересекающимися осями валов — зубчатые и фрикционные конические, фрикционные лобовые;

2.3. с перекрещивающимися осями — зубчатые — винтовые и гипоидные, червячные, лобовые фрикционные со смещением ролика.

3. По характеру изменения угловой скорости выходного вала по отношению к входному: редуцирующие (понижающие) и мультиплицирующие (повышающие).

4. По характеру изменения передаточного отношения (числа): передачи с постоянным (неизменным) передаточным отношением и передачи с переменным (изменяемым или по величине, или по направлению или и то и другое вместе) передаточным отношением.

5. По подвижности осей и валов: передачи с неподвижными осями валов — рядовые (коробки скоростей, редукторы), передачи с подвижными осями валов (планетарные передачи, вариаторы с поворотными роликами).

6. По количеству ступеней преобразования движения: одно-, двух-, трех- и многоступенчатые.

7. По конструктивному оформлению: закрытые и открытые (безкорпусные).

Наибольшее распространение в технике получили следующие виды механических передач:

- Зубчатые (цилиндрические, конические, гипоидные, волновые, планетарные и т. п.);

- Ременные (плоскоременные, клиноременные, круглоременные и т. п.);

- Червячные;

- Фрикционные (постоянной передачи, реверсы и вариаторы);

- Винтовые передачи.

Зубчато-ременные передачи можно выделить в отдельную группу передач с промежуточной гибкой связью, поскольку они способны передавать мощность и посредством трения, и посредством зацепления.

***

Основные характеристики механических передач

Главными характеристиками передачи, необходимыми для ее расчета и проектирования, являются передаваемые мощности (по величине и направлению) и скорости вращения валов – входных (ведущих), промежуточных, выходных (ведомых). В технических расчетах вместо угловых скоростей обычно используются частоты вращения валов — nвх и nвых, измеряемые в оборотах за минуту. Соотношение между угловой скоростью ω (рад/сек) и частотой вращения n (об/мин):

- ω ≈ πn/30

- Еще важный параметр механической передачи – коэффициент полезного действия (КПД), характеризующий потери мощности при передаче от двигателя к исполнительному элементу.

- ***

- Фрикционные передачи

Главная страница

Дистанционное образование

- Группа ТО-81

- Группа М-81

- Группа ТО-71

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Техническая механика — Передачи вращательного движения

Механическая энергия, используемая для приведения в движение машины-орудия, представляет собой энергию вращательного движения вала двигателя.

Вращательное движение получило наибольшее распространение в механизмах и машинах, так как обладает следующими достоинствами: обеспечивает непрерывное и равномерное движение при небольших потерях на трение; позволяет иметь простую и компактную конструкцию передаточного механизма.

Все современные двигатели для уменьшения габаритов и стоимости выполняют быстроходными с весьма узким диапазоном изменения угловых скоростей.

Непосредственно быстроходный вал двигателя соединяют с валом машины редко (вентиляторы и т. п.).

В абсолютном большинстве случаев режим работы машины-орудия не совпадает с режимом работы двигателя, поэтому передача механической энергии от двигателя к рабочему органу машины осуществляется с помощью различных передач.

Передачей будем называть устройство, предназначенное для передачи энергии из одной точки пространства в другую, расположенную на некотором расстоянии от первой.

В современном машиностроении в зависимости от вида передаваемой энергии применяют механические, пневматические, гидравлические и электрические передачи. В курсе «Детали машин» рассматривают только наиболее распространенные механические передачи.

Механическими передачами, или просто передачами, называют механизмы для передачи энергии от машины-двигателя к машине-орудию, как правило, с преобразованием скоростей, моментов, а иногда — с преобразованием видов (например, вращательное в поступательное) и законов движения.

Передача (в механике) соединяет вал источника энергии — двигателя и валы потребителей энергии — рабочих органов машины, таких, например, как ведущие колёса гусеничного движителя или автомобиля.

Механические передачи известны со времен зарождения техники, прошли вместе с ней длительный путь развития и совершенствования и имеют сейчас очень широкое распространение. Грамотная эксплуатация механических передач требует знания основ и особенностей их проектирования и методов расчетов.

- При проектировании к механическим передачам предъявляются следующие требования:

- — высокие нагрузочные способности при ограниченных габаритных размерах, весе, стоимости;

- — постоянство передаточного отношения или закона его изменения;

- — обеспечение определенного взаимного расположения осей ведущего и ведомого валов, в частности, межосевого расстояния aw;

- — малые потери при передаче мощности (высокий кпд) и, как следствие, ограниченный нагрев и износ;

- — плавная и бесшумная работа;

- — прочность, долговечность, надёжность.

- Передачи имеют широкое распространение в машиностроении по следующим причинам:

- 1) энергию целесообразно передавать при больших частотах вращения;

- 2) требуемые скорости движения рабочих органов машин, как правило, не совпадают с оптимальными скоростями двигателя; обычно ниже, а создание тихоходных двигателей вызывает увеличение габаритов и стоимости;

- 3) скорость исполнительного органа в процессе работы машины-орудия необходимо изменять (например, у автомобиля, грузоподъемного крана, токарного станка), а скорость машины-двигателя чаще постоянна (например, у электродвигателей);

- 4) нередко от одного двигателя необходимо приводить в движение несколько механизмов с различными скоростями;

- 5) в отдельные периоды работы исполнительному органу машины требуется передать вращающие моменты, превышающие моменты на валу машины-двигателя, а это возможно выполнить за счет уменьшения угловой скорости вала машины-орудия;

- 6) двигатели обычно выполняют для равномерного вращательного движения, а в машинах часто оказывается необходимым поступательное движение с определенным законом;

- 7) двигатели не всегда могут быть непосредственно соединены с исполнительными механизмами из-за габаритов машины, условий техники безопасности и удобства обслуживания;

- 8) распределять работу двигателя между несколькими исполнительными органами машины.

Как правило, угловые скорости валов большинства используемых в настоящее время в технике двигателей (поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных, электрических, гидравлических и пневматических двигателей) значительно превышают угловые скорости валов исполнительных или рабочих органов машин, порой на 2-3 порядка. Поэтому доставка (передача) энергии двигателя с помощью передачи любого типа, в том числе и механической, происходит, как правило, совместно с одновременным преобразованием моментов и угловых скоростей (в сторону повышения первых и понижения последних).

При этом необходимо отметить, что конструктивное обеспечение функции транспортного характера – чисто передачи энергии иной раз вступает в логическое противоречие с направлением задачи конечного преобразования силовых и скоростных параметров этой энергии. Например, в трансмиссиях многих транспортных машин (особенно высокой проходимости) входной редуктор сначала повышает частоту вращения, понижение ее до требуемых пределов производят бортовые или колесные редукторы.

- Этот прием позволяет снизить габаритно-весовые показатели промежуточных элементов трансмиссии (коробок перемены передач, карданных валов) – размеры валов и шестерен пропорциональны величине передаваемого крутящего момента в степени 1/3.

- Аналогичный принцип используется при передаче электроэнергии – повышение напряжения перед ЛЭП позволяет значительно снизить тепловые потери, определяемые в основном силой тока в проводах, а заодно уменьшить сечение этих проводов.

- Иногда передача механической энергии двигателя сопровождается также преобразованием вида движения (например, поступательного движения во вращательное или наоборот) или законов движения (например, равномерного движения в неравномерное).

- Широко известными образцами таких передач являются кривошипно-шатунный механизм и кулачковый привод механизма газораспределения.

- Классификация механических передач

- Механические передачи, применяемые в машиностроении, классифицируют (рис.1 и 2):

- по энергетической характеристике механические передачи делятся на:

- — кинематические (передаваемая мощность Р

Виды механизмов передачи движения — вращательного, поступательного

Главная / Технологии /

В строительных машинах для преобразования вращательного движения в другие виды движений с целью передачи этого движения на рабочий орган применяются различные механизмы.

Классификация механических передач

- Механические передачи, применяемые в машиностроении, классифицируют (рис.1 и 2):

- по энергетической характеристике механические передачи делятся на:

- — кинематические (передаваемая мощность Р1; при и Р2.

- Отношение значений мощности на ведомом валу P2 к мощности на ведущем валу P1 называют механическим коэффициентом полезного действия (КПД) и обозначают буквой η:

- Общий КПД многоступенчатой последовательно соединенной передачи определяют по формуле

- где — КПД, учитывающие потери в отдельных кинематических парах передачи (подшипники, муфты).

- Следовательно КПД машины, содержащей ряд последовательных передач, всегда будет меньше КПД любой из этих передач.

- С уменьшением полезной нагрузки КПД значительно снижается, так как возрастает относительное влияние постоянных потерь (близких к потерям холостого хода), не зависящих от нагрузки.

- Отношение потерянной в механизме (машине) мощности (P1 — P2) к ее входной мощности называют коэффициентом потерь, который можно выразить следующим образом:

- Следовательно сумма коэффициентов полезного действия и потерь всегда равна единице:

- Окружная скорость ведущего или ведомого звена, м/с,

- где ω – угловая скорость,с-1; n – частота вращения, мин–1; d – диаметр, мм (колеса, шкива и др.)

- Окружные скорости обоих звеньев передачи при отсутствии скольжения равны: ;

- Окружная сила, Н,

- где Р –мощность, кВт; ν – м/с; Т– Нм; d – мм;

- Вращающий (крутящий) момент, Нм,

- где Р – кВт; Ft – H; d –мм.

- Вращающий момент Т1 ведущего вала является моментом движущих сил, его направление совпадает с направлением вращения вала. Момент Т2 ведомого вала – момент сил сопротивления поэтому его направление противоположно направлению вращения вала;

- Передаточное

- отношение

- u

- Передаваемая

- мощность

- Р, кВт

- Относительные

- габаритные

- размеры

- Отношение называется диапазоном регулирования.

- Отношение двух соседних чисел оборотов называется знаменателем ряда или коэффициентом регулирования.

- Величина φ нормализована, например, в станкостроении φ= 1,26; φ= 1,41; φ= 1,58.

- Ступенчатое регулирование в передачах трением осуществляется с помощью ступенчатых шкивов и ремня, который переводится с одной ступени на другую.

- б) передачи бесступенчатого регулирования (вариаторы).

КПД характеризует качество передачи. Потеря мощности – показатель непроизводительных затрат энергии – косвенно характеризует износ деталей передачи, так как потерянная в передаче мощность превращается в теплоту и частично идет на разрушение рабочих поверхностей.

Передачи с постоянным передаточным числом

В задании на проектирование с постоянным передаточным числом должны быть известны: передаваемая мощность N или крутящий момент T на ведомом валу, частота вращения ведущего n1 и ведомого n2 валов, схема передачи, габариты и режим работы передачи.

По этим данным можно спроектировать несколько передач различных типов. Возможные варианты передач нужно сравнить между собой по весу, КПД, габаритам и др. параметрам и выбрать из них наивыгоднейший. В таблице 2 приводятся некоторые параметры различных передач.

Таблица 2. Ориентировочные знания основных параметров одноступенчатых механических передач

| Передачи |

|

КПД, η |

|

|

Относительная масса |

Относительная стоимость |

|

| Зубчатые: | |||||||

| цилиндрические | До 6,3 | 0,97…. | Не ограничена | ||||

| конические | До 6,3 | 0,95–97 | 4000 | 1,2–1 | 1,7… | 2,2 | |

| планетарные А31h | 3–9 | 0,95–0,97 | 5000 | 0,7–1 | 0,93–0,73 | 1,5 … … | 1,25 |

| планетарные В 31h | 7–16 | 0,94–0,96 | 5000 | 0,8–1,1 | 0,95–0,8 | 1,6 …… | …1,3 |

| волновые u 2h1 | 80–315 | 0,7–0,9 | 150 | 0,5–0,6 | 0,05–0,15 | 1,7 … | …1,5 |

| Червячная при числе заходов червяка: | |||||||

| Z1 = 4 | 8–14 | 0,8–0,9 | |||||

| Z1 = 2 | 14–30 | 0,75–0,85 0,85 | 1–1,6 | 1,04 | 1,55 | …1,4 | |

| Z1=1 | 30–80 | 0,7–0,8 | |||||

| Цепные | До 10 | 0,92–0,95 | 120 | 1–1,6 | 0,25 | 0,35 | …0,2 |

| Ременные (трением) | До 8 | 0,94–0,96 0,96 | 5–4 | 0,4–0,5 | 0,3 | …0,2 | |

| Зубчато-ременные | До 12 | 0,96–0,98 | 100 | 2,5–3 | 0,3 | 0,8 | …0,2 |

| Фрикционные | До 7 | 0,85–0,95 | 1,5–2 | 1,5 | |||

| Муфта соединительная | 0,98 | ||||||

|

Подшипники качения (одна пара) |

0,99 |

Примечания.

1. Относительные габаритные размеры, масса и стоимость определяются по отношению к одноступенчатой зубчатой передаче.

2. Передаточные отношения и редукторов надо выбирать из единого ряда (допускаемое отклонение от номинального значения и±4%): 1, 1,12; 1,25, 1,4; 1,6, 1,8; 2; 2,24; 2,5, 2,8; 3,15, 3,55; 4, 4,5; 5; 5,6, 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18, 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56, 63; 71, 80; 90; 100, 112, 125; 140, 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315, 355;

В таблице приведены ориентировочные данные различных передач. При проектировании конкретной передачи необходимо пользоваться более точными табличными данными соответствующих справочников.

Передачи с переменным передаточным числом

Многие машины в процессе работы требуют изменения передаточного числа.

а) передачи ступенчатогорегулирования (коробки передач).

В этом случае исходным является заданный ряд скоростей ведомого вала, частота вращения ведущего вала (обычно n1=const) и крутящий момент на ведомом валу. Ряд скоростей (чисел оборотов) должен составлять геометрическую прогрессию.

Ступенчатое регулирование скорости приводит к потере производительности машины. Полностью исключить ее можно лишь используя принцип бесступенчатого регулирования скорости. Наиболее просто такой вид регулирования осуществляется в передачах трением – фрикционных и ременных. Обычно они носят название фрикционные или ременные вариаторы.

Механизмы преобразования одного вида движения в другой (общие сведения)

В данном учебнике «Детали машин» в пределах учебной программы рассматриваются рычажные, кулачковые и храповые механизмы: назначение, принцип работы, устройство, область применения.

Подробно этот раздел изучается в курсе «Теория механизмов и машин».

Кулачковые механизмы

Кулачковые механизмы служат для преобразования вращательного движения (кулачка) в возвратно-поступательное или другой заданный вид движения.

Механизм состоит из кулачка — криволинейного диска, насаженного на вал, и стержня, который одним концом опирается на криволинейную поверхность диска. Стержень вставлен в направляющую втулку.

Для лучшего прилегания к кулачку, стержень снабжается нажимной пружиной. Чтобы стержень легко скользил по кулачку, на его конце устанавливается ролик.

а — плоский кулачек, б — кулачек с пазом, в — кулачек барабанного типа,

г — серцевидный кулачек, д — простейший кулачек

Но бывают дисковые кулачки другой конструкции. Тогда ролик скользит не по контуру диска, а по криволинейному пазу, вынутому сбоку диска (б). В этом случае нажимной пружины не требуется. Движение ролика со стержнем в сторону осуществляется самим пазом.

Кроме рассмотренных нами плоских кулачков (а), можно встретить кулачки барабанного типа (в). Такие кулачки представляют собой цилиндр с криволинейным пазом по окружности. В пазу установлен ролик со стержнем.

Кулачок, вращаясь, водит криволинейным пазом ролик и этим сообщает стержню нужное движение. Цилиндрические кулачки бывают не только с пазом, но и односторонние — с торцовым профилем.

В этом случае нажим ролика к профилю кулачка производится пружиной.

В кулачковых механизмах вместо стержня очень часто применяются качающиеся рычаги (в). Такие рычаги позволяют менять длину хода и его направление.

Длину хода стержня или рычага кулачкового механизма можно легко рассчитать. Она будет равна разнице между малым радиусом кулачка и большим. Например, если большой радиус равен 30 мм, а малый 15, то ход будет 30-15 = 15 мм. В механизме с цилиндрическим кулачком длина хода равняется величине смещения паза вдоль оси цилиндра.

Благодаря тому, что кулачковые механизмы дают возможность получить разнообразнейшие движения, их часто применяют во многих машинах. Равномерное возвратно-поступательное движение в машинах достигается одним из характерных кулачков, который носит название сердцевидного. При помощи такого кулачка происходит равномерная намотка челночной катушки у швейной машины.

Шарнирно-рычажные механизмы

Часто в машинах требуется изменить направление движения какой-либо части. Допустим, движение происходит горизонтально, а его надо направить вертикально, вправо, влево или под каким-либо углом. Кроме того, иногда длину хода рабочего рычага нужно увеличить или уменьшить. Во всех этих случаях применяют шарнирно-рычажные механизмы.

На рисунке показан шарнирно-рычажный механизм, связанный с другими механизмами. Рычажный механизм получает качательное движение от кривошипно-шатунного и передает его ползуну.

Длину хода при шарнирно-рычажном механизме можно увеличить за счет изменения длины плеча рычага.

Чем длиннее плечо, тем больше будет его размах, а следовательно, и подача связанной с ним части, и наоборот, чем меньше плечо, тем короче ход.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Литература

| Поделитесь в соц.сетях: |